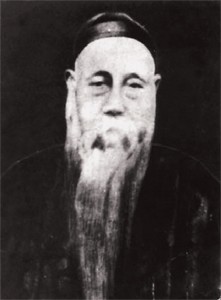

晚清名臣丁宝桢的“官道”

晚清名臣丁宝桢的“官道”

王志龙

湖南省岳阳市,古称巴陵,又名岳州。清咸丰十年(1860),时年40岁的晚清名臣丁宝桢由翰林院空降此地出任知府。不惑之年即官居四品,虽然比不得今日有些“80”后的火箭擢升,但也算年少得志了。

岳州滨八百里洞庭,湖中舟船往返,若遇恶风黑浪则樯倾楫摧,过往客商常有溺亡。上任伊始的丁知府乃集捐巨款,倡议水上救生活动,并禀请开局设立救生船只,详定章程,此为岳州救生局之滥觞。次年丁转任长沙知府。俗语云,为官一任,造福一方。短短一年时间,丁宝桢就办了件流誉至今的民生实事。

丁宝桢的长子丁体常,按现在的说法也是身份显赫的“官二代”,亦仕途风顺。光绪五年(1875)任广东布政使,旋署广西巡抚。与当今的厚黑钻营不同,丁宝桢告诫儿子曰:“不可妄取民间一钱。如公余之内稍有赢余,即以之救济穷苦贫民。”“至做官一事,原是讲求做事,其补署一切,应听之天命。万不可有心其间,一涉有心,即易入于钻营,将顺卑鄙一路,切毋以此为念。立定脚跟,做人做事,方是大丈夫所为。”务必“以爱民养民为第一要事,即所谓报国者亦不外此。盖民为国本,培养民气就是培养国脉。得民心乐,民气和则不乱,而国家于以平康,此即报国也。尔以后务时时体察此言,立心照办。不使一事不可对民,一念不可对民。凡有害民者,必尽力除之;有利于民者,必实心谋之。我自尽其心,而百姓爱戴不忘,甚可感也。” 丁体常在山西署蒲州知府任上时,丁宝桢特意书函嘱:“下乡务须少带人,州县供应,一切全删。自己吃用、一应跟人、书役,均自己发饭食。”此告子书中丁宝桢还言及,从前吾在岳州,即是肯下乡之故,是以至今岳人犹感戴之。再下乡尚有一极好处,遇民间有官事,可以随处审断,较之在城审断,民尤感激。以其在乡审断,可免在城花讼费阴阳怪气,此是百姓第一感激官之事,尔可勉之。

丁宝桢是洋务运动重要成员,累官至山东巡抚、四川总督。当时四川吏治腐败,财政赤字巨大,慈禧对丁宝桢寄予厚望,特为他书写了《国之宝桢》的条幅。其任期内创办的山东、四川机器局,成为两省近代工业的开端。尤其令人称道的是,丁一生刚直不阿,为政清廉,法度严整,嫉恶如仇,凡贪赃枉法者,苍蝇老虎一起打。史传“前门接旨,后门斩首”,智杀骄横不法的大太监安德海,即为朝野震惊的一幕。

就是这样一员敢在太岁头上动土的封疆大吏,却因俸禄多用于济困助教,病危时债台高筑,只好上奏朝廷:“所借之银,今生难以奉还,有待来生含环以报”。丧归时,靠僚属集资方成行。不仅光绪帝为之动容,称“遽闻溘逝,悼惜殊深”,更有川、鲁、湘三地士绅百姓“郊野祭吊”,进而立祠祀奉,这是何等崇敬的褒奖和爱戴。

唐太宗说,以人为镜,可以明得失。尽管丁宝桢只是一位旧时的官吏,但如今的公仆们,能否以他为镜呢?

(此文首刊2013年9月13日《湘声报》“读书·沧桑”版)